细节浮出水面!第十一批集采或将释放这些信号 规则全面优化

发布日期:2025-08-21 14:12 点击次数:162

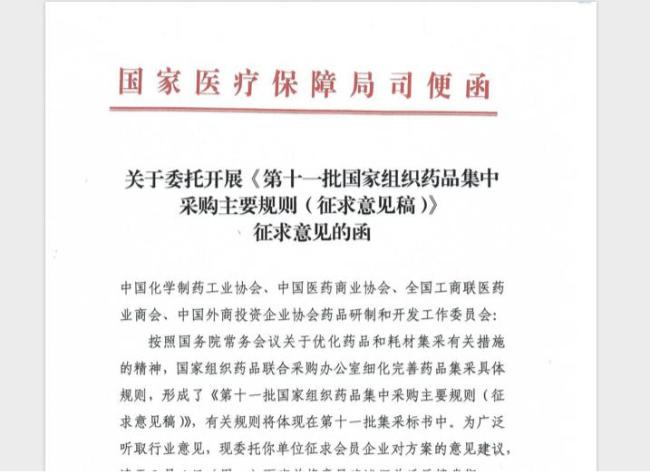

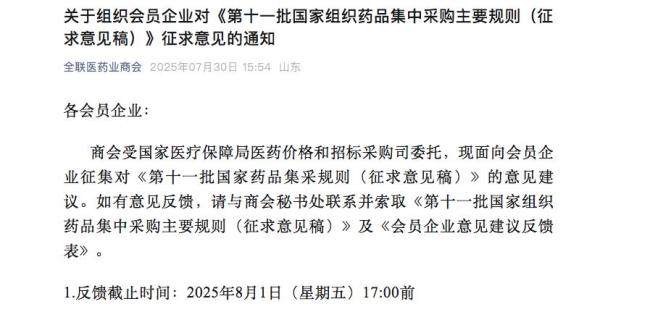

自去年12月第十批药品集采完成后,时隔半年多,第十一批国家组织药品集中采购正式启动。7月15日,官方宣布了第十一批集采的55个品种,随后国家医保局价格招采司委托相关行业协会开展主要规则的征求意见。

随着《征求意见稿》的流出,第十一批集采的规则逐渐清晰。这次集采被视作药品带量采购改革进程中的重要里程碑节点,备受业界关注。国家医疗保障研究院院长助理兼价格招采室主任蒋昌松表示,前几批集采已覆盖435种药品,近800家企业中选,涉及代表产品2000余个,有效减轻了患者用药负担,节约了医保基金,降低了医院运营成本,并促进了医药产业创新升级。但集采仍面临部分医患对仿制药疗效存疑、担忧过度竞争可能导致“低价等于低质”以及对医生处方权和患者选择权可能产生的影响等挑战。

第十一批集采以“稳临床、保质量、防围标、反内卷”为核心,注重平衡临床需求与企业理性竞争。《征求意见稿》披露了更多操作性细则,包括“N-3”动态入围机制、“双复活”规则、防垄断带量封顶条款等关键内容。上海市卫生和健康发展研究中心主任金春林认为,相比以往,第十一批集采的规则有了显著优化,筛选集采品种更精细化,考虑了市场规模、竞争程度及多种风险因素,如专利侵权风险高和临床使用风险较高的品种被排除在外,以保障临床用药的安全和稳定。此外,进一步抬高企业资质门槛,保证集采药品的质量;允许医疗机构按具体品牌报量,尊重医生的临床选择和用药习惯。

竞价规则方面,核心改进包括调整过去集采中以“最低价”为基准的1.8倍熔断机制,引入低价保护机制,明确口服固体制剂报价不高于0.1元/片(粒)、小容量注射剂报价不高于1元/支、大容量注射剂报价不高于2元/支等情况,企业可不受1.8倍熔断规则限制。针对不合理低价报价行为,要求每个品种的报价最低的中选企业对报价合理性作出详细解释,明确承诺不低于成本报价。同时,实行“入围复活”和“未入围复活”两类复活机制,避免企业盲目追求低价,促进企业之间的理性竞争。

企业视角下,第十一批集采的新变化也收获了积极评价。一位业内人士认为,此次集采通过规则设计强化了主流厂牌和进口品牌的优势,主流企业通过临床认可度锁定核心份额,进口企业则可通过复活机制获得中选机会。这种设计既避免了恶性竞争,又确保了市场供给的多样性,有望实现多方共赢。尽管本轮集采通过规则优化缓解了企业的降价压力,但由于参与企业数量众多,价格博弈仍不可避免。十一批集采以“参比制剂+通过一致性评价”企业数量合计达到7家作为竞争格局条件,但实际上多数药品都有几十家符合竞标资格的企业,最多入围十家。因此,如果每个厂家都想入围,只能无限趋近成本报价。

国家药品集采旨在挤出药价虚高水分,但在降价与给予企业合理利润之间取得平衡是关键命题。当前我国仿制药企业数量多,同质化竞争严重,这种行业生态对集采实施产生了深远影响。许多企业在近两年突击完成过评,导致部分集采品种的过评企业数量激增。除了完善集采竞价规则,加强产业政策协同同样必不可少。来自上海某三甲医院的闫林认为,集采改革的大方向毋庸置疑,但在具体执行层面需要持续优化。第十一批集采通过强化质量门槛和监管力度,在价格与质量之间找到了更好的平衡点。

下一篇:没有了